41 ゴッホが求めたもの 2006.5.11・14

1880年、ファン・ゴッホ(当時27歳)が暮らしたクウェムの家。

出典:Wikimedia Commons

- ゴッホ全油彩画

- 国立西洋美術館で出合ったゴッホの「ばら」

- パンのオブジェ

- 入魂の絵の数々

- ああ、馬鹿な男たち……!

- はっきり言って、ゴッホは可愛い

- ゴッホとゴーギャンにおけるジヌー夫人

- 物質的不幸と死に関するゴッホの独創的考察

- 2019年3月23日における追記:ゴッホの画集から感じられた不純物の正体

ゴッホ全油彩画

インゴ・F・ヴァルター&ライナー・メッツガー『ゴッホ全油彩画』(タッシェン、2002)は、ゴッホ*1の871作品が収録されたもので、値段は税込みでたったの6,195円だった。

ゴッホの油彩画すべてが収められているのに、だ。その点からすれば恐ろしく安いと思うが、5,000円以上の出費というただその点からすれば、わたしにとっては――我が家の家計からすれば――どうしようかな、と迷う値段ではあった。

ジュンク堂の棚にあるのを見ながら迷う日々が続いたのは、安価な画集は色彩がよくないのではないかと思ったこととゴッホのファンというほどではない――嫌いではない――ということがあったからだった。ビニール袋に入れられ封をされていたため、中を確かめることはできなかった。

真夏の暑苦しさが伝わってきそうな『向日葵』、メニエール病のあるわたしには観ているだけで眩暈がしてきそうな『星月夜』、不穏な気配が漂う『夜のカフェ』、不吉な絵としかいいようがない「カラスのいる麦畑』……。ゴーガンとの確執、耳斬り事件……。うっかり近づこうものなら情熱というより狂気に呑まれそうな恐ろしさがあった。

フィンセント・ファン・ゴッホ「カラスのいる麦畑」(1890),ゴッホ美術館

出典:Wikimedia Commons

国立西洋美術館で出合ったゴッホの「ばら」

そんなゴッホのイメージがほんの少し変ったのは、昨年(※ 2005年)の初春、上野にある国立西洋美術館に出かけたときのことだった。2月の終わりに、娘と東京に遊びに出かけたのだ。ホテルに3泊4日し、その日娘は町田市に住む高校時代の友人と横浜へ出かけた。

寒い日で、少し雪がちらついていた。前日までに東京メトロをフルに使ってあちこち出かけたせいか、地下と地上を繋ぐ沢山の階段の上り下りで膝を傷め、疲れも出てきていた。ホテルでゆっくりしようかとも考えたのだが、次にいつ上京できるかはわからない、もう二度と来ないことだってありうると思うと、やはり出かけずにはいられなくなった。

その前に上京したときは、春の最中だった。新幹線から見る途中の野山の景色は、百花というにふさわしい沢山の花々が咲き乱れる華やいだものでした。それにも拘らず、わたしは新幹線の中で泣き続けていて、喪服を持参していた。神智学の先生が亡くなったのだった。

先生は女性で、しかも高齢だったけれど、生涯わたしがあれほど胸をときめかせ、会いたいと思う人はまたとあるまいと思われる。知的で、シックで、それでいて可愛らしいかただった。あれほどまでにオーラの美しい人にも、めったに会えないことだろう。

東京には、何年も前から会いたいと思っていた従姉がいた。従姉はわたしが中学一年生のときに書いた処女作で、ジュニア小説風の「太陽のかがやき」という他愛もない作品を読み、励ましてくれた人だった。わたしにとってはミューズを空想させる人だ。

彼女の娘が音大の作曲科を卒業し、その才能を惜しまれて教授から大学院進学を勧められたが、経済的な事情からヤマハに就職した。現在ピアノの講師をしていて幼い子供たちを教えており、そして作曲を続けているようだ。交響曲を書くのが夢だとか。従姉がいうには、作曲家を目指すというのは、大変なことなのだそうだ。作家を目指す以上に大変なことなのかもしれない。

何しろ音楽の世界は、お金が物をいう世界でもあるから。彼女は作曲家の卵、わたしは作家の卵。彼女は受賞歴があり、わたしは詩以外ではもう一歩のところで受賞歴がないが、同じ茨の道を歩いている旅の仲間だ。

従姉の娘と話してみたいと思ったものの、前もって予定を知らせておくならともかく、いきなり電話するわけにもいかない(後日、電話で話した折に、このときの上京のことを話すと、従姉から、なぜ教えてくれなかったのかと叱られた)。

ホテルのタリーズコーヒーで昼食を済ませながら考え、上野に行こうと思いった。上野は昔、動物園に行ったことしかなかった。

寒くて手がかじかみ、オーバーが重く感じられ、美術館で沢山の暗い宗教画を観ているうちに狭心症の発作が起きた。周囲に人がいなくて幸いだった。焦る手でバッグを開け、財布を取り出し、ニトロを探した。

ちょっとの動作が、うまくできない。それでも何とか探し当て、ニトロを使って発作は治まった。あまり気分がすぐれず、帰ろうかな、と思った。でもまたしても欲深な気持ちが起こり、いや、まだ半分も観ていない、せっかく来たのにもったいないと歩き始めた。

何て陰鬱な宗教画ばかりなんだろう――こんなときでなかったら興味深く観られたのだろうかと思いながら、続けて宗教画を観ていった。画集で観て心惹かれていたクロード・モネの睡蓮の絵にもなぜか心が動かなかった。モネすら暗い感じがする……。

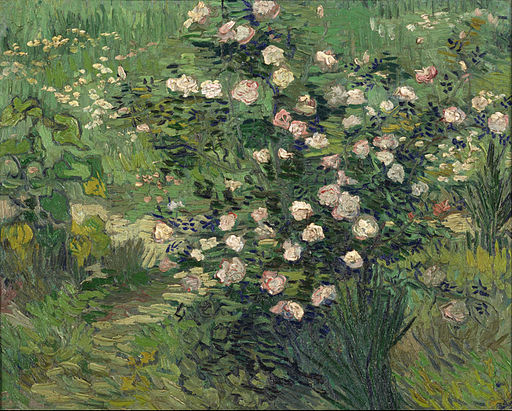

ふと、離れた場所から、緑色の中に白い星のようなものが浮かんだ一枚の絵が目にとまった。きよらかな絵だった。そのときわたしが求めていたものを、清楚に備えた絵が目の前にあった。 誰の絵だろうと思って見ると、ゴッホとあり、題名は「ばら」。

フィンセント・ファン・ゴッホ「ばら」(1889),国立西洋美術館

出典:Wikimedia Commons

ゴッホはこんな絵も描くのだと意外さに打たれ、帰ったら図書館で画集を観てみようと思いながら、そのまま忘れていた。ジュンク堂の棚に彼の画集があるのを見たときに薔薇の絵を思い出して少し心が動いた。

しかし、ゴッホもまれには上野の美術館で観た「ばら」のような絵を描くのだろうと思った程度で、どうしても購入したいという切実さには結びつかなかった。

パンのオブジェ

ところで、家族でときどき行くパンのレストランがある。クルミ、抹茶、セサミ、レモン、オレンジ、玄米、黒糖、ヨモギ、ココア、といった材料を生地に混ぜた焼き立てのパンが選び放題、食べ放題だ。

ちょっと小ぶりだけれど美味しいハンバーグにサラダが添えてある皿、それにスープかコーヒーがついて一人1,000円内で済む。夕食を作りたくないときには、ありがたいお店なのだ。ただそのレストランには一つの難点、というか痛ましい見物[みもの]があった。

それは、大皿にこんもりと盛られて台の上に置かれている沢山のパンのオブジェ。それらのパンには食べ物としての精気がなく、売り物には見えない。かといって、作り物にしては生々しい。不思議に思い、ある日訊いてみると、何とそれらはパンの死骸なのだった。死骸というと、よかれと思って飾っていらしたお店の人に悪いのだが、売れ残りのパンをオブジェとして置いているという話だった。

不思議なことに、黴などはパンの表面からは全くわからない。パンを割れば、どうなのだろう。パンのミイラといったほうがいいだろうか。それらのパンのオブジェを見ていると、わたしには身につまされる。

なぜなら、それらは拙作……丹精した揚句、放置されたままの自分の作品を思い出させるからだ。古い原稿がぎっしり詰まった箱を開けたとき、そこにはあのパンのオブジェが漂わせているものと同じものが漂っている。死んでしまっていると思え、ショックを覚える。それでも一作一作読み始めると、作品に血が通い出し、やがておぼつかなく呼吸し始めるのがわかるのだ。

その後、ジュンク堂に出かけ、『ゴッホ全油彩画』を購入したのは、ある文学賞に応募したわたしの作品の落選がわかったすぐ後のことだった。落選のお祝い(?)に買おうと思ったのだ。生涯に一枚の絵しか売れなかったというゴッホの画集は、それにふさわしく思えた。

落選したあとはなぜか、マンションのベランダから見下ろすはるか下の地面がすぐそこに見えたりする。ひょいと手摺りをまたいで降りられそうな気がしたりするのだ。わたしは高所恐怖症なのに、だ。

別に取り立てて自殺しようなどとは思わないだけに、わたしにとっては空恐ろしく感じられる異常な状態といえる。この異常な感覚を正常な状態に戻すには、報われない人生を送った偉大な芸術家の作品に触れるのが一番よい対処法だと考えている。

※ 幸い、このときを境に、わたしは賞狙いをやめた。文学仲間には精神障害者になったり、家庭的に破綻したり、作家デビューしたあとで不幸な死に方をした人など出たので、潮時だったろう。もう少し後で文学界の裏側を充分なくらい知ったとき、馬鹿らしい日々を過ごした気もしたが、集中して作品の完成度を高める練習にはなった。賞応募をやめても、芸術としての文学活動は続けられるのだ。というより、これが本来のありかたではあった。

現在では名の通ったゴッホであっても、画家扱いされない人生を送ったのだし、激情家でもあったのだから、作品群にはむらがあるに違いない。彼の転変する心、息遣いの強弱を、絵の一枚一枚から読み取りたくなった。案外パンのオブジェと同じものが多数見られるのではないかと嗜虐的に期待した。

画集を求め、小動物を抱えるようにして家に持って帰り、本を覆っていたビニールを剥ぎ取った。紙質は悪くなく、色彩は鮮明で、お買い得だったことはすぐにわかった。

入魂の絵の数々

『ゴッホ全油彩画』が自分のものになってすぐに確かめたのは、東京上野の「国立西洋美術館」で観た「ばら」だった。その「ばら」が、探せど探せどない。全油彩画とあるのに、収録されていないということがあるのだろうか。

何と数日経って、ようやく見つかった。絵はちゃんと収録されていた。実際よりも赤茶けた感じだったこと、題名が「花咲く薔薇の茂み」となっていたことで、見過ごしてしまったのだった。この画集の明度は、全体にいくらか差し引いて鑑賞すべきだろう。

画集の薔薇の絵は明るく軽やかだが、実際の絵はもっと沈んだ、沈鬱といってもいいくらいに緑味の勝った暗色――深みのあるシックな感じで、何ともいえない品のよさがあった。

あたかも魂が息づいているかのような緑色の深みから、祈りのように、星のように、うっすらとピンクがかった白い薔薇の花々が点々と咲き出ていた。

ゴッホ特有の絵の具を厚く塗りつけた描き方で、それだけ塗りこめないことには、あの深々とした沈鬱な感じは出せないようにも思われた。

あのようにこってりとした絵を描くために、ずいぶんな量の絵の具が消費されたことだろう。ゴッホの苦闘もさることながら、そんな彼を絵画面、生活面で支え続けた弟テオの苦労も如何ばかりだったことかと気の毒に思えないでもない。

『ゴッホ全油彩画』を鑑賞して痛感したことは、ゴッホの多感さ、濃やかさ、勤勉さだった。気を抜いて、いい加減に描かれたような絵がほぼ見つからないのだ。そして、どの絵にも、どこかしら縛りを感じさせるものがあった。

この世の中に、あの肉体に、幽閉されてしまっていた純真な魂――といった印象に打たれずにはいられない。

まだ子供たちが小さかった頃、充分に操れない言葉を遣って懸命にこちらに何かを訴えようとした姿を思い出させるような、何ともいじらしい、母性愛をそそるようなところがゴッホの絵にはある。

ああ、馬鹿な男たち……!

グーピル商会の画廊で働いていた19歳頃のファン・ゴッホ(1871年頃から1872年頃)。現存する唯一の写真。

出典:Wikimedia Commons

ゴッホと切り離すことができないのが、ゴーギャン*2という男の存在だろう。

ルイ=モーリス・ブーテ=ド=モンヴェル(Louis-Maurice Boutet de Monvel,1851 - 1913)「ブルトンジャケットを身に着けているポール・ゴーギャン」(1891)

出典:Wikimedia Commons

ゴッホを惑乱させ、やがて南太平洋の島タヒチに行ってしまった男。片耳を斬り、精神病院に入ってしまったゴッホの方の痛手は想像がつくとして、ゴーギャンの方は、どうだったのだろう?

今すぐにはそこまで分け入るゆとりがないけれど、調べていきたいと考えている。一応、参考文献として、ゴーギャンをモデルにしたというモームの小説『月と六ペンス』なども再読する必要がありそうだ。

ゴーギャンの行動は、若年にして天才詩人と呼ばれたフランス人ランボー*3を連想させる。

17歳のアルチュール・ランボーの肖像(1872)

出典:Wikimedia Commons

ランボーは独特の夢を育んで放浪し、やがて南アラビアのアデンで武器商人などして残る人生をむざむざ費やし、骨肉腫の悪化でマルセイユに戻り、右足切断、妹のイザベルに看取られて亡くなった。そして、楽園を夢見て渡ったはずの南太平洋の島で、貧困と病苦のうちに暮らし、画家として果てたゴーギャン。

男性には――いや女性にだってないわけではないだろうが――縛りを可能な限り逃れたい、何処かへ行ってしまいたいという欲求が強烈に存在するのだろうか。わたしの父もそんな想いからだったかどうかは知らないが、外国航路の船乗りになり、世界中、ことに中東へよく出かけていた。

母に死なれて船乗りをやめてからは、本当に陸[おか]へあがった河童だ。母が亡くなったのはもう20年以上も昔の話になるが、危篤を報せたとき父は太平洋の只中にいて、下船できなかった。

わたしと妹が周囲の人々に助けられながら葬儀も何もかも済ませた後、だいぶ経って父は帰宅した。以来、父は被害妄想気味だ。それでも結婚相手を見つけるまでは、懸命にそれを抑えていたようだった。再婚を境にそれが噴出した。

自分が帰ってこられなかった癖に、わたしたちが慢性腎不全だった母を死なせたように思い込んでいるのだから、たまったものではない。どんなにわたしたち姉妹が大変だったか、知ろうともしないで。再婚してそうなるというのは、母が忘れられないのだろう。

元々意志の疎通の難しい父子で、説明する機会をつくることができない。いや、つくれたところで、およそ通じない。外国人みたいに言葉が通じない。その癖、感性は鋭い人だから、甚だ扱いにくいのだ。変人のように見えるが、これは船乗りの職業病でもあるらしい。

とにかく父は自分がしたいようにしか行動しない野生児のような男――かといって社会意識は過剰に強く、変に律義にその務めだけはこなす。適性のなさを自覚していて、神経症気味なのかもしれない。

現在父は、青森から西へ西へと流れてきたという、これもまた大変に律儀でかつ意志の疎通が難しい、清楚にも見える若い女性と二人、ロミオとジュリエットのような意識で暮らしている。わたしと妹を含むあらゆる親戚づきあい、かつての知人づきあいも断って……。わたしにとっての父は、今も太平洋の只中を漂っている存在だ。

今は父のことが、困惑を通り越して嫌になってしまった。それでも、煙草と粋なオーデコロンの香りが似合い、休暇のたびに海の香りや外国の珍しい品々を土産に意気揚々と帰宅した、宴会好きだった頃の父を時々思い出す。

相変わらず、趣味の絵や船工芸だけは続けているのだろうか。絵が好きだという二人目の妻の絵ごころを知ろうとはせずに、彼女を助手としてこき使いながら。

こんな船乗り特有の野趣に富んだ父を持つわたしには、ゴーギャンにもランボーにも、縛りを嫌い、その揚句に異様に縛られてしまうといった一面が透けて見える気がして、苛立ちを覚えるところがあるのだ。

ゴーギャンは航海士として船に乗っていたことがあるというし、ランボーには海や船をうたった詩がある。「見つかったぞ。何がだ!/――永遠。/太陽と手をとりあって/行った海」*4というフレーズなどは、忘れ難い。

ああ何て、馬鹿な男たち……! 彼らはわかりやすいようで、わかりにくい。ゴーギャンについては、本当のところ今の時点では何ともいえない。

はっきり言って、ゴッホは可愛い

彼らに比べてゴッホは、わかりにくいようで、わかりやすい。はっきり言って彼は……可愛い。

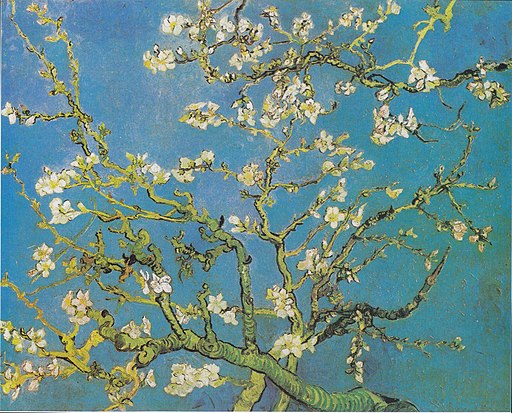

弟テオ*5に子供が生れたとき、すぐに絵筆をとり、誕生を祝うにふさわしい「花咲く巴旦杏の枝」を描き贈ったゴッホは、憎めない。両耳揃っていようが揃っていまいが、そんなこと構いはしない。

背景は、シックな青だ。そこに溶け込むようにも浮き出ているようにも見える絶妙な筆致で緑の枝が伸びやかに描かれ、白い小花がにぎやかに咲き出ている。

アーモンドの枝と花々は、両親の腕に抱かれて笑いを弾かせる赤ん坊を連想させる。

フィンセント・ファン・ゴッホ「花咲くアーモンドの木の枝」(1890.2),ゴッホ美術館

出典:Wikimedia Commons

初々しく力強く、それでいて透明感のある、どこか古典的端麗さをも持ち合わせたこの絵の実物に接したことはないけれど、ゴッホの数多い絵の中でも、わたしが最も心惹かれる絵だ。

ゴッホとゴーギャンにおけるジヌー夫人

ここで、ゴッホとゴーギャンの話題に戻ろう。画集には、ジヌー夫人という中年女性を描いた両者の絵が収録されていた。これが同じ女性だろうか、と思うくらいの違いがそこにはある。

ポール・ゴーギャン「アルルの夜のカフェ」(1888),プーシキン美術館

出典:Wikimedia Commons

ゴーギャンの描いたジヌー夫人の絵からは、彼がタヒチへ行ってしまった謎が読み取れるような気がする。絵の向かって右前方にカフェの女主人ジヌー夫人が、どこか皮肉っぽさを湛えた艶っぽい笑みを口の端に浮かべ、左頬杖をついて座っている。背景には玉突き台、その後ろに顔はよくわからないながらキツネのように目の端が吊り上がった客たち、奥に平板に塗りこまれた赤い壁。

ジヌー夫人はしたたかそうで、腹黒そうで、気に入りの客には情け深そうでもある、如何にもカフェの女主人という感じの女性に描かれている。それ以上の人間でもそれ以下の人間でもないという、大雑把に値踏みしたような描き方だ。

ただ、見ようによってはジヌー夫人は地母神のようにも見える。なかなかどうして、動かそうとしても動かしえない安定感が彼女には備わっているのだ。タヒチへ行って、この安定感をゴーギャンは発展させたかったのかもしれないし、あるいは逆に、ねっとりと濃厚な、底意地の悪そうにも見えるこの女性は、彼の嫌悪する社会そのものの象徴である可能性もあった。

事実、ゴーギャンは、これを描いたアルルという土地を嫌い、去ったのだから。いずれにしても、ゴーギャンを知ろうとするうえで、興味深い絵ではある。

他方、ゴッホのジヌー夫人。この絵に関しては、あまり説明を要しない気がする。ゴッホのジヌー夫人は、精神性の勝った、思慮深げな女性に見える。とことん精神的な描き方だ。理想をこめた描き方といってもいいかもしれない。

フィンセント・ファン・ゴッホ「アルルの女」(1888 または 1889),メトロポリタン美術館

出典:Wikimedia Commons

というのも、ゴッホのジヌー夫人はカフェの女主人には見えないからだ。婦人会の会長か何かに見える。ゴッホは大変な読書家だったが、ジヌー夫人もそうだったのだろうか。単なる装飾として置かれたのだろうか。

ちなみに、『ゴッホの手紙〔全三冊〕』(硲伊之助訳、岩波文庫 - 岩波書店、1955・1961・1970)に収められた書簡には、ボードレール、ドーデ、ロチ、ゾラ、バルザック、ゴンクール兄弟、モーパッサン、フロベール、リシュパン、トルストイ、ストウ、ディケンズ、ラマルチーヌ、ヴォルテールといった作家の作品に言及がある。特に、バルザック、ゾラ、モーパッサンは好きだったようだ。

また、宗教書、歴史書も好んだ。牧師の家に生まれ、画家を志す前は聖職者を志した来歴からすると、宗教書への関心は当然かもしれないが、ゴッホの読書の仕方は信仰者としてのそれというよりは、いわゆる知識人的読み方ではないだろうか。

親友エミル・ベルナール宛書簡には、次に引用するような考察が出てくる。

君はルーテルの伝記を読んだことがないのか。クラナッハもデュレルも、ホルバインもその影響を受けた。その――人格は――中世の高い光だった。

君と同意見で太陽王は嫌いだ――なんだか燈明消しのような気がするルイ十四世――あんなソロモン王をメソジスト教徒にしたような奴は、何につけてもやっかいだったにちがいない。僕はソロモン王はきらいだしメソジスト教徒はなおさらなんだ――ソロモン王は偽善的異教徒らしいし、他の様式を模倣したその建築は全く尊敬できない、文章もきらいだ、異教徒はもっとすぐれたものを残している。*6

その後もゴッホはジヌー夫人を描いていて、これらはさらに彼の理解度だか理想度だかはわからないが、それが高まった感のある、善良そのもののジヌー夫人だ。

フィンセント・ファン・ゴッホ「アルルの女」(1890.2),サンパウロ美術館

出典:Wikimedia Commons

フィンセント・ファン・ゴッホ「アルルの女」(1890.2),プライベートコレクション(テオが所有していたもので、2006年5月にニューヨークのクリスティーズで競売にかけられ、4033万6000ドルで落札された)

出典:Wikimedia Commons

1890年以降のジヌー夫人は、ゴーギャンの素描を基に制作されたものらしい。ウィキペディア「アルルの女(ジヌー夫人)」に、次のような解説がある。

1890年以降の別バージョンの構図はポール・ゴーギャンが1888年に描いた素描が基とされ、ゴッホの筆による同様の構図の絵が複数(4点とされる)ある。そのうちで特に傑作とされるものが、衣服がピンク色の1点である(他の3点は衣服が黒い暗色である)。*7

テオが所有していたプライベートコレクションの絵は、落札されたのが丁度このエッセーを書いたころの2006年5月で、2002年刊行の『ゴッホ全油彩画』には、モノクロで撮影された小さな写真「アルルの女(ジヌー夫人)1890年2月(サン・レミ)油彩、カンヴァス 66×54 ㎝ F 543,JH 1895 所在不明」として掲載されている。

精神的な美点を際立たせるような描き方で、彼女は純朴な、それでいながら理智的でもある綺麗な笑みをほのかに見せて、こちらを見ている。柔和さの頂点に達した修道女といった雰囲気さえ湛えている。

ゴッホは他人との交わりに、心から精神的なものを求めた人であったに違いない。まことに、いじらしい。社会人として生き抜くには、それが甘さ、弱点となった可能性も否定できないだろう。

ゴッホ、ゴーギャン、両者が描くジヌー夫人の違いは、彼らが求めたものの違いでもあるのだろう。

あたかも、ゴーギャンのジヌー夫人が肉体を、ゴッホのジヌー夫人が精神をシンボライズしているかのような、劇的なまでの相違がそこにはあった。彼らの衝突には、肉体と精神の相克を見るようなシンボリックなものがある気がする。

縛りの中に息づきながら何かを求め続けるゴッホを、無能な安住者とばかりに足蹴にして、が、その縛りに徹底抗戦を挑むというより、逃走を企てたマッチョだったのか弱かったのかよくわからない男ゴーギャン。

最晩年には、タヒチよりもっと辺鄙なマルキーズ諸島に暮らし、地域の政治論争に加わったりしたそうだが、何か奇異な感じを受ける。

ゴーギャンは実際には、どんな人間だったのだろうか? そして本当のところ彼は何を求めたのか、別のエッセーで、彼の軌跡も追ってみたいと考えている。

物質的不幸と死に関するゴッホの独創的考察

ゴッホの死の真相はわからないままだ。画商であった弟テオの経済的援助を受けていたゴッホだったが、家庭ができたテオの負担を軽くするために自殺したのだろうか。

ゴッホが単純な人でなかったことは間違いない。テオ宛の書簡に、物質的不幸と死に関するゴッホの考察があるので、長くなるが、引用しておきたい(実際の文章は)。

すべての芸術家、詩人、音楽家、画家たちが物質的に不幸なのは確かに不可思議な現象だ――たとえ幸福でも――君が最近ギュイ・ド・モーパッサンについて語ったことはなおそれを裏づけている。これは永遠の謎に触れることだ。われわれに生命の全部が見えるのか、或いは死以前の半分だけしかわれわれは知らないのか。

多くの画家たちは――敢て彼らについて語れば――死んで埋められていても、その作品を通じて次代から数代あとまでの語り草になる。

それだけで総てなのか、又はもっとほかに何かあるのか、絵かきの生涯にとって恐らく死は彼らが遭遇する最大の苦難ではあるまい。

僕としては、それがどんなものだか知りたいとも思わないが、いつも星を見つめていると、地図の上の町や村を表示する黒点が夢を与えるように、簡単に夢見心地になってしまう。どうしてそう考えてはいけないのだろう、蒼穹の光点がなぜフランス地図の黒点以下なのだろう。

汽車に乗ってタラスコンやルアンへ行くように、われわれは星へ行くのに死を選ぶのかもしれない。

生きているあいだに星の世界へ行けないのと、死んでしまったら汽車に乗れないのとは、この推理のうち、たしかに本当のことだ。

要するに、コレラや、砂粒状結石、肺病、癌が、汽船や乗合馬車や汽車が地上の交通機関であるように、天上の交通機関だと考えられないこともない。

老衰で静かに死ぬのは歩いてゆく方だ。*8

ゴッホは1890年7月29日に37歳で、弟テオはその後を追うように翌1891年、33歳で死去した。残した業績の大きさを考えれば、短命であったことに、改めて驚かされる。

2019年3月23日における追記:ゴッホの画集から感じられた不純物の正体

わたしが購入した『ゴッホ全油彩画』に限らず、ゴッホの画集を鑑賞するときに常に感じられた不純物の正体が、小林英樹氏の次に挙げる二冊の著書を読んで判明した気がした。

小林英樹『ゴッホの復活』(情報センター出版局、2007)

例えば、テーブルに傘と手袋が置かれている、次のジヌー夫人の絵。

フィンセント・ファン・ゴッホ「アルルの女」(1888年11月),オルセー美術館

本が置かれた前掲のジヌー夫人の絵に似ているのに、何だか汚い。この絵だけが、本ではなく、廃品のように見える手袋と傘が置かれているのも、奇異だ。

目を凝らせば凝らすほどに不愉快な、陰鬱な気分にさせられる。寒気がしてくるほどだ。

何て粗い、精神性を欠いた、ゴッホらしくない作品なのだろうと衝撃を受けた。ありえないことだった。怖ろしいことだった。これが狂気ということなのだろうか?

ゴッホの輝かしい業績が、この一枚で台無しになるような気がして、わたしはそれをいわば見て見ぬふりをしていた。

贋作かもしれないという考えがわたしの頭に浮かばなかったために、とにかく強い違和感だけがあった。ゴッホの画集に混じった不純物と感じられていた。そう感じられる作品は他にもあった。

そうした謎が、前掲の二冊の著書を読んだことで解けた思いがした。真偽は定かでないながら、わたしは爽快感を覚えた。

*1:フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホ(Vincent Willem van Gogh,1853 - 1890)

*2:ウジェーヌ・アンリ・ポール・ゴーギャン(Eugène Henri Paul Gauguin,1848 - 1903)

*3:ジャン・ニコラ・アルチュール・ランボー(Jean Nicolas Arthur Rimbaud,1854 - 1891)

*4:アルチュール・ランボー(粟津則雄訳)『世界詩人全集 ランボー詩集』(新潮社、1968)

*5:テオドルス・ファン・ゴッホ(Theodorus van Gogh,1857 - 1891)

*6:エミル・ベルナール編(硲伊之助訳)『ゴッホの手紙(上)』(岩波文庫 - 岩波書店、1955、p.123)

*7:「アルルの女 (ジヌー夫人)」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2016年10月10日 13:40 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org

*8:J・v・ゴッホ-ボンゲル編(硲伊之助訳)『ゴッホの手紙(中)』(岩波文庫 - 岩波書店、1961、pp.127-128)